なぜ学校法人と連携するのか?

当センターは、学校法人滋慶学園と連携し、北海道エコ・動物自然専門学校の動物医療飼育学科(4年制)の学生を、3年次から学生研究員として受け入れています。保全事業は人手を要しますが、収益性が低く人材確保が課題です。そこで、教育機関と連携し、学生に実践的な学びの場を提供することで、人材育成と保全活動の持続性を両立させています。この仕組みは、実践型教育と保全現場の支援を兼ね備えた新たな運営モデルとして機能しています。

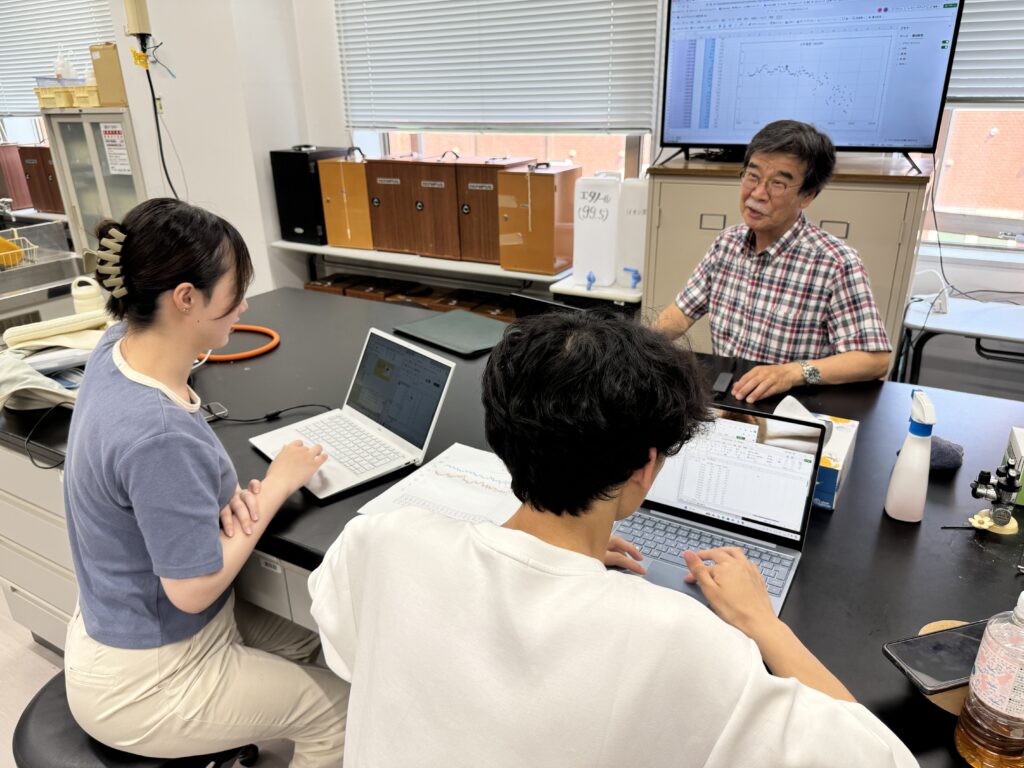

保全の最前線での実践教育

当センターでは、絶滅の危機にある動物を受け入れ、その種に最適な飼育環境をゼロから設計します。学生研究員は、ベテラン飼育技術者と一緒にそのプロセスに関わり、本物の現場でしか学べない知識と技術を身につけていきます。さらに、飼育作業だけでなく、保全プロジェクトや研究に関わる打ち合わせ・調整業務にも参加し、チームの一員として動物保全の最前線を経験します。ここで得られた経験知は、動物の仕事に就くための大きな力になるだけでなく、社会人としての自信や視野も広げてくれるはずです。

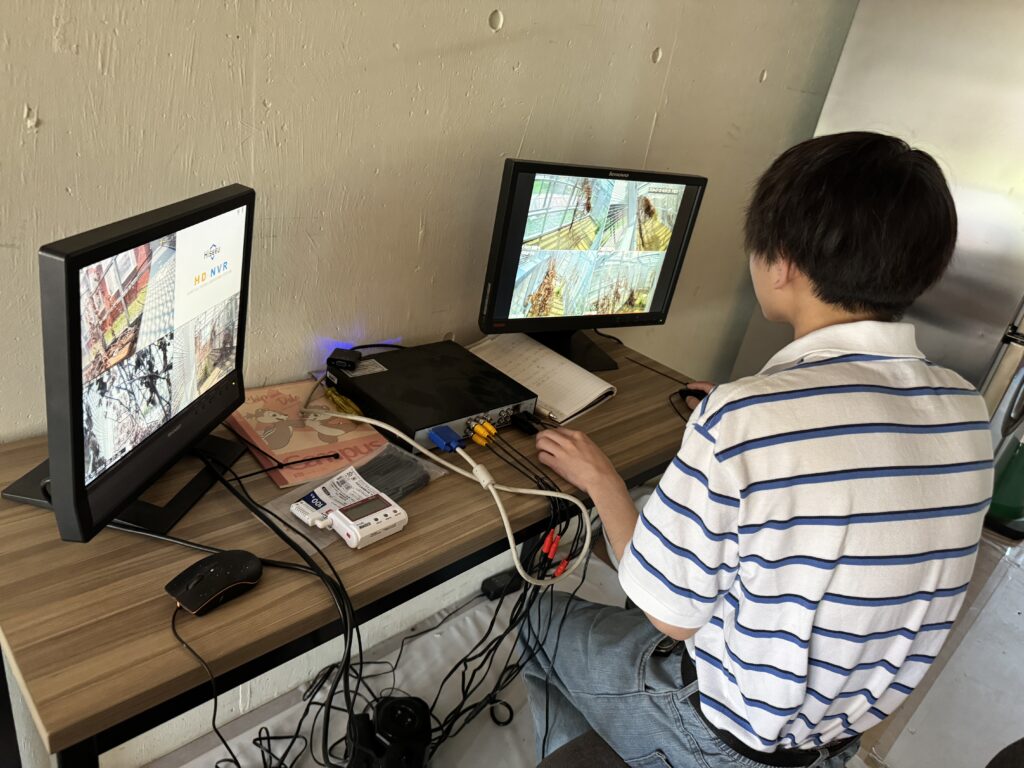

飼育下における保全研究

飼育下では、動物を24時間365日観察できるため、野生下では得がたい貴重なデータを集めることができます。学生研究員は、自ら対象種を選び、研究計画を立て、2年間かけて本格的な研究に取り組みます。当センターでは他機関との共同研究も多く、関係者との調整や実務の中で、現場に根ざした研究の進め方を学ぶことができます。そしてここで得られた知見は関係機関と共有され、最終的には生息地へと還元されます。私たちは、こうしたプロセスを通じて、「飼育技術者として保全に貢献する」人材の育成を目指しています。

研究・論文指導

学生研究員は、大学の名誉教授や研究者、元JAXAの研究員、統計や英語の専門家など、第一線で活躍してきた講師陣から直接指導を受けることができます。研究の進め方や論文の「思考の型」を学びながら、実践的なアウトプットに挑戦していきます。完成した研究成果は、各種学会への投稿や、当センターが発行する紀要に掲載されます。目指すのは、飼育現場に根ざした実務者に響く、実践的な研究。机上の理論にとどまらない、現場で活きる学びがここにはあります。